Megaminería en San Juan: ¿Motor de desarrollo o desafío para Pymes locales?

Un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE), perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), desarrolla desde hace años estudios sobre desarrollo económico y el rol del Estado en los procesos de crecimiento provincial. En ese marco, los investigadores han abordado distintos temas vinculados con la realidad productiva y socioeconómica de San Juan, generando aportes valiosos para comprender su dinámica territorial.

Por Daniela Albarez

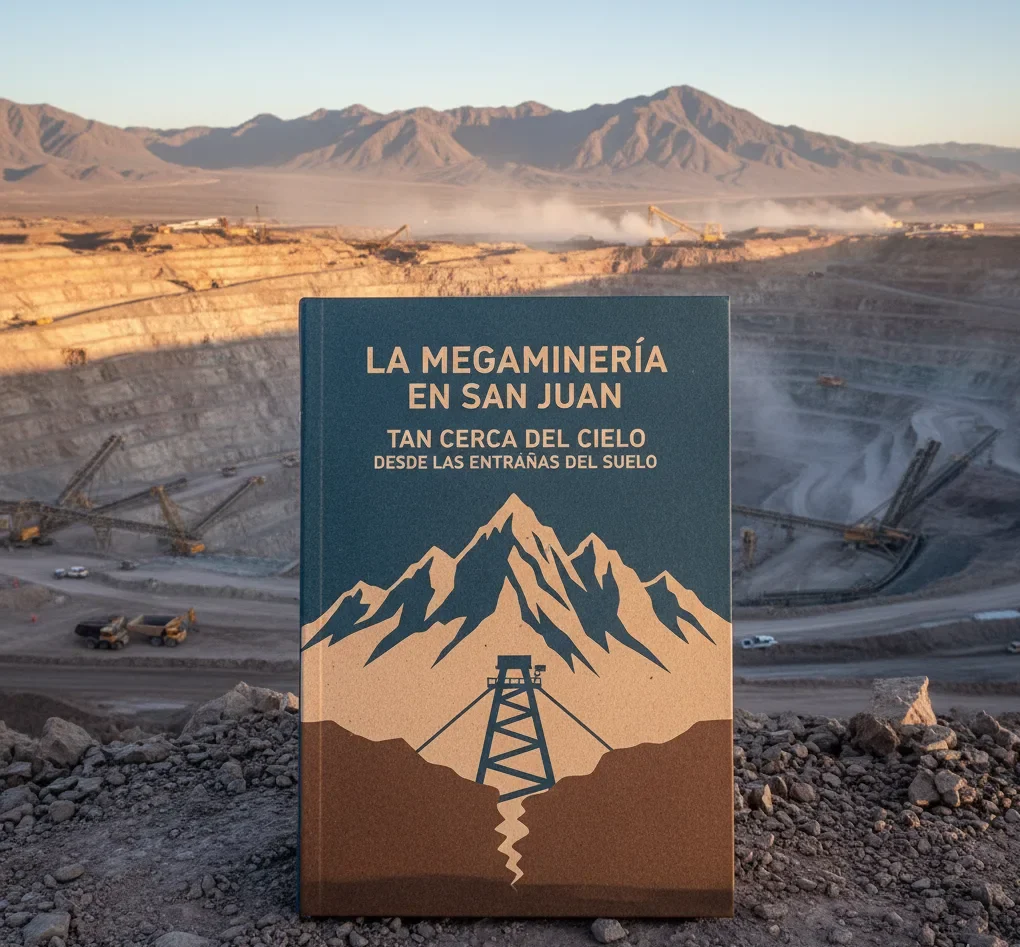

La portada del libro «La megaminería en San Juan. Tan cerca del cielo desde las entrañas del suelo» sintetiza el análisis de las tensiones entre minería y desarrollo local.

La Megaminería en San Juan: Un Libro que Revela Tensiones y Desafíos

Fruto de ese trabajo, el grupo elaboró una recopilación de investigaciones reunidas en el libro “La megaminería en San Juan. Tan cerca del cielo desde las entrañas del suelo”. La obra analiza las tensiones entre la minería metalífera, el desarrollo local y las Pymes sanjuaninas, y a través de datos de campo, entrevistas y reflexión crítica, revela cómo la provincia se reconfigura en torno a una actividad hegemónica que aún busca transformar su potencial en desarrollo sostenible.

Margarita Moscheni Bustos, investigadora del CONICET y de la UNSJ, dialogó con ACERO Y ROCA sobre esta publicación. El libro propone una lectura interdisciplinaria que bucea en cómo la minería metalífera impacta en la economía, la sociedad y el territorio sanjuanino, y cuál es el lugar del empresariado local en ese complejo entramado. “La actividad minera es hoy la principal actividad económica de la provincia y se ha convertido en hegemónica, no solo en términos económicos, sino también sociales y políticos”, subraya la autora.

Una minería que marca el pulso del desarrollo sanjuanino

Desde los inicios del siglo XXI, San Juan ha experimentado un profundo cambio estructural. Con proyectos como Veladero o Gualcamayo, la minería metalífera se consolidó como motor económico, pero también como factor de debate sobre sustentabilidad y desarrollo local.

El equipo de investigación del IISE-UNSJ durante la presentación del libro, que profundiza sobre el impacto de la megaminería en San Juan.

El equipo de investigación: Un diagnóstico profundo para entender el modelo

Moscheni y su equipo se plantearon un objetivo fundamental: entender qué tipo de desarrollo genera la minería, quiénes se benefician realmente y cómo se articulan los actores locales en una economía dominada por grandes corporaciones transnacionales.

Para lograrlo, el trabajo incluyó 24 entrevistas a empresas proveedoras, 12 a informantes clave del sector, y una exhaustiva revisión de las políticas públicas, programas y encadenamientos productivos. El resultado: un diagnóstico que revela tanto los avances como las complejas tensiones de este modelo de desarrollo.

Pymes locales: los eslabones más débiles de la cadena global minera

Las Pymes sanjuaninas se insertan en la cadena minera mayormente en eslabones de baja complejidad, ofreciendo servicios básicos y transporte.

Uno de los capítulos más destacados del libro analiza el papel de las Pymes sanjuaninas dentro de la cadena global de valor minera.

Según Moscheni, la inserción de las empresas locales se da en eslabones de baja complejidad tecnológica, donde predominan servicios básicos, transporte, mantenimiento o provisión de insumos menores. “Las empresas locales no logran capturar los eslabones de mayor valor agregado, que son justamente los que concentran la ganancia y la tecnología”, explica.

La investigadora señala que San Juan carecía de una tradición minera metalífera previa, lo que obligó a muchos empresarios a reconvertirse sin planificación ni políticas de apoyo sostenidas.

El resultado es un entramado económico altamente dependiente de las grandes mineras y vulnerable a los vaivenes del precio internacional de los metales.

Un modelo fragil: “El precio lo ponen afuera”

“No lo decidimos nosotros, el precio del metal lo ponen afuera”, resume Moscheni, en una frase que sintetiza la fragilidad del modelo.

Moscheni explica que dentro de la cadena productiva minera existe un primer anillo de proveedores compuesto por empresas que ofrecen bienes diferenciados, de alto valor agregado y con fuerte contenido tecnológico. “Ahí encontramos a las firmas que producen explosivos, maquinaria pesada, cianuro y una gran variedad de servicios especializados directamente vinculados a la actividad minera”, detalla.

Sin embargo, la investigadora advierte que cerca del 99 % de esas compañías no son locales, sino extranjeras, y concentran la mayor parte de las ganancias generadas en la cadena. “Operan en mercados oligopólicos, tienen gran capacidad de negociación, acceden a financiamiento internacional y manejan estructuras empresariales que no se parecen en nada a las de nuestras pymes”, agrega.

El desafío de crecer en una cultura empresarial poco asociativa

Las pymes sanjuaninas suelen ofrecer bienes y servicios de baja complejidad tecnológica, con escasa diferenciación y limitada escala de producción. A todo esto, se suma un factor cultural: “San Juan no tiene una tradición de trabajo cooperativo ni de integración horizontal entre empresarios. A muchos les cuesta organizarse colectivamente, asociarse, unirse. La minería vino a mover un poco ese escenario, pero la realidad es que nuestros empresarios son bastante individualistas”, reflexiona Moscheni.

En este contexto, esa falta de articulación y escala, según la investigadora, dificulta enormemente la inserción de las Pymes locales en una cadena de demanda minera que requiere grandes volúmenes y altos estándares técnicos. Además, Moscheni aclara que muchas de estas empresas “se ubican en rubros de bajo valor agregado y no ocupan posiciones únicas en el mercado, lo que reduce su competitividad y margen de negociación dentro del entramado productivo”.

Margarita Moscheni Bustos, investigadora de CONICET y UNSJ, autora del libro que analiza la megaminería y sus efectos en San Juan.

El rol del Estado: Una deuda pendiente con las Pymes mineras

En relación con el rol del Estado, Moscheni Bustos es contundente: “No hubo ni hay una política de planificación estratégica para las pymes locales proveedoras de la cadena minera, y eso es una gran deuda pendiente”, afirma.

La investigadora subraya que esta ausencia de lineamientos ha sido señalada reiteradamente tanto por su equipo como por distintos actores del sector productivo. “No es que nosotros nos dimos cuenta solos —aclara—. Lo han dicho empresarios, funcionarios y técnicos. No sé si la falta fue de voluntad o de recursos, pero lo cierto es que la provincia necesita con urgencia una política que planifique y acompañe a las empresas locales con herramientas concretas: subsidios, créditos accesibles o incentivos que las ayuden a escalar y competir”.

En ese sentido, la especialista observa que las reglas actuales, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tienden a favorecer a las inversiones extranjeras por encima de las nacionales. “Eso profundiza la desigualdad estructural entre las grandes operadoras y las pymes locales”, explica.

Para empezar a “desatar el nudo” de este problema, plantea la necesidad de conocer de manera planificada la demanda futura de las empresas núcleo. “El Estado —tanto provincial como nacional— debería identificar cuáles sectores de la economía tienen mayor demanda efectiva, capacidad de encadenamiento y generación de empleo, y en función de eso definir qué áreas va a desarrollar y fortalecer”, sostiene.

El trabajo minero: nuevos perfiles y transformaciones sociales

Otra dimensión analizada en la investigación es la organización del trabajo en la minería metalífera sanjuanina. Los proyectos de gran escala introdujeron tecnologías, rutinas y dinámicas laborales inéditas en la provincia: turnos de 14 días, trabajo en altura, vida en campamento y una estructura jerárquica rígida basada en certificaciones técnicas.

Asimismo, la actividad también consolidó un perfil altamente masculinizado, con más del 90% de los trabajadores varones. Las mujeres, aunque con formación universitaria, suelen ocupar roles administrativos o de servicios, enfrentando lo que la autora denomina “un techo de cristal minero”.

La fotografía ilustra el perfil altamente masculinizado de la actividad minera en San Juan, un aspecto clave del estudio.

Además, Moscheni identifica una marcada diferencia entre los trabajadores del Gran San Juan, con mayor formación, y los de los departamentos cordilleranos como Iglesia o Calingasta, donde las oportunidades educativas y laborales son más limitadas.

La ausencia de I+D (Investigación y Desarrollo) y sus consecuencias

“Hay que preguntarse qué tipo de desarrollo queremos y cómo vamos a aprovechar los beneficios de la minería”, afirma Moscheni. La investigadora cuestiona si San Juan busca solo un crecimiento económico o si pretende que la minería se convierta en una ventana de oportunidad para instalar a la provincia como un polo industrial y oferente de bienes y servicios de mayor valor agregado a mediano y largo plazo.

La investigadora resalta la escasez de investigación y desarrollo (I+D) en el sector minero sanjuanino, tanto en el ámbito público como privado.

Moscheni advierte que, para lograrlo, es imprescindible contar con innovación y con actividad de investigación y desarrollo (I+D).

“La innovación no surge de la nada, viene de la investigación, y ésta puede ser tanto pública como privada”, explica. Sin embargo, subraya que hoy la investigación pública y todo el sistema científico de innovación están siendo debilitados: “Existe un sentido común erróneo en el que los investigadores somos vistos como ‘ñoquis’. Todo lo que se desarrolla en términos de investigación es cuestionado, recortado o carece de presupuesto”, comenta con preocupación.

En cuanto a la investigación privada, Moscheni señala que también es limitada dentro del circuito minero sanjuanino. La minería metalífera moviliza inversiones millonarias y demanda bienes y servicios altamente especializados, lo que requiere capacidades tecnológicas locales que, hasta ahora, son escasas y fragmentarias. “Una de las causas principales de esta situación es la falta de planificación estratégica desde los inicios de la actividad minera en la provincia”, concluye.

Conclusión

En resumen, la obra del IISE-UNSJ nos obliga a mirar más allá de las cifras de producción y exportación. Nos interpela a pensar qué tipo de desarrollo queremos para San Juan y cómo logramos que la riqueza de sus entrañas se traduzca en una mayor calidad de vida, más oportunidades para sus Pymes y un futuro más equitativo para todos sus habitantes. Un desafío que apenas comienza.